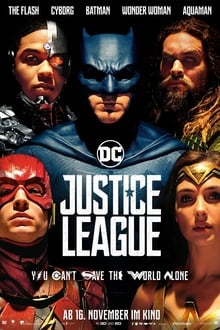

Es sind nur wieder Köpfe auf dem offiziellen Poster, Gesichter von Stars, wie sie Tausende anderer Großproduktionen ebenfalls repräsentieren. Doch diese Köpfe sind anders. Inspiriert von Comiczeichner Alex Ross, eignen sie sich mit ihrer bildfüllenden Anordnung, ihrem harten Farbkontrast und ihren scharfen Kanten nicht dazu, den Inhalt des Produktes mit Konventionen zu verschleiern. Sie drücken die tiefe Sehnsucht danach aus, etwas Besonderes zu bieten, sich vom Standard abzuheben, nicht zuletzt auch, dem dominanten Marvel-Universum ein Gegengewicht zu geben. Und verraten dem aufmerksamen Beobachter doch schon so viel über die Probleme der großen DC-Zusammenkunft, die aufgrund von Debakeln wie „Suicide Squad“ zum völlig falschen Zeitpunkt kommt.

Denn tatsächlich ist „Justice League“ eine Kollision der bunten Köpfe, die sich gegen einen mit CGI-Masse gefüllten Helm vereinen, um ein weiteres Mal einem MacGuffin mit Weltenzerstörerpotenzial nachzujagen. Das Crossover ist eine Erzählform, die von Natur aus viele Opfer bringen muss, doch selten wurde beliebten Figuren wie Batman oder Superman das Fleisch so radikal abgenagt wie in diesem Fall: Die Fledermaus findet sich als großer Motivator und Organisator wieder und macht Frieden mit ihrer nächtlichen Einsamkeit, der Stählerne wird zur technischen Waffe mit Fehlfunktionen, die einem Dr. Manhattan („Watchmen“) gefährlich nahe kommt, ohne dass diese Entwicklung aus psychologischer Perspektive näher betrachtet würde. The Flash, Aquaman und Cyborg werben als neu eingeführte Figuren penetrant mit ihren Vorzügen und stehlen sich durch weitgehend uninteressant geschriebene Mini-Origin-Exkurse gegenseitig die von Warner unter Kontrolle gehaltene Laufzeit. Und was Wonder Woman angeht: Auch wenn man meinen könnte, sie funktioniert so tadellos wie in ihren bisherigen beiden Auftritten, so fängt sie in Wirklichkeit damit an, nur noch gut auszusehen.

Obwohl die Mischung wesentlich mehr Substanz bietet als das alberne Bösewichter-Pack aus der neonfarbenen Apokalypse von 2016, so ist die Chemie kaum als harmonischer zu bezeichnen. Dass die Kostümierten zwischen den Actionszenen selten etwas Besseres zu tun haben, als sich über die Outfits ihrer Mitstreiter lustig zu machen, zeigt viel darüber, wie der „Held in Strumpfhosen“, in den frühen 00er-Jahren noch ein echtes No-Go, nach dem Modell eines Super-Nerds mit Ganzkörper-Maske fast unbemerkt wieder an Akzeptanz gewonnen hat. Die Reflektion dessen kommt derweil nicht als späte Einsicht, sondern als Reaktion auf die geglückten Humor-Experimente Marvels. Weil man aber bei DC ursprünglich ja einen düsteren Gegenentwurf zur Konkurrenz anstrebte und Spuren dessen nach wie vor zu erkennen sind, verleiht das den Filmen einen durchweg uneinheitlichen, unsicheren Eindruck, den Marvel bislang eigentlich nur bei den hysterischen Reboot-Bemühungen Spider-Mans an den Tag legte.

Und dann ist da eben Steppenwolf, ein völlig uninteressanter Allmächtiger mit dem Bedrohlichkeitsfaktor eines kleinen Kindes, das trotzig auf seinem Spielzeug beharrt. Hier nehmen sich beide Studios nicht viel; Cate Blanchett hatte unter vergleichbarer Kopfbedeckung im jüngsten Abenteuer Thors jedoch einen gewissen Ausdruck, der Ciarán Hinds verwehrt bleibt, da nur schwer zu erkennen ist, dass er überhaupt Modell stand für die CGI-Künstler. Wer indes für die Oberlippe Henry Cavills Modell stand, die mitunter ein komplettes Eigenleben führt, möchte man gar nicht wissen; seit Cesar Romero in den 60er Jahren hat sich also im Grunde wenig geändert.

Der Rest ist bunte Keilerei mit allen Vorzügen und Nachteilen. Das Zusammenspiel der Helden hat aus choreografischer Perspektive durchaus seine Momente; insbesondere Flash eröffnet durch seine Schnelligkeit eine neue Dimension von Möglichkeiten, das Teamwork auszureizen (und ehrlich gesagt ist man froh um jede Sekunde, die er in Aktion verbringt, denn im Stillstand gehört sein Kostüm zu den hässlichsten Errungenschaften des modernen Comicfilms). Das verhindert natürlich nicht einen neuerlichen Exzess aus explodierenden Häusereihen und diffusen, wolkigen Hintergründen, unter anderem mit einem Aquaman, der die Elemente verwechselt und einfach mal mit seinem Dreizack durch die Luft surft – was allerdings ästhetisch kaum einen Unterschied gegenüber seinen Unterwasserauftritten macht, die er dank Luftblasen-Furzantrieb ähnlich mühelos bewältigt.

In den lauten wie auch leisen Momenten stellt der Regiewechsel natürlich ein ganz besonderes Problem dar; Zack Snyder erkennt man noch an der mit Musik unterlegten Trauermontage, die aber im Vergleich mit den Entsprechungen aus „Watchmen“ oder „Sucker Punch“ recht müde wirkt. Wohingegen Joss Whedon wieder ganz andere Qualitäten hat, die sich unangenehm mit Snyders Ansatz beißen.

Was man aus „Justice League“ noch herausholen kann, wird ja vielleicht irgendwann der Director's Cut zeigen. Ein wenig ist bestimmt noch zu retten, aber wohl nicht alles. An der Blaupause „Avengers“ jedenfalls zerschellt die Gerechtigkeitsliga imposant; keine Vision, kein Plan, keine Rhythmik. Man kann versuchen, einige Problemherde auf die Drehumstände zu schieben, doch die Probleme liegen tiefer. Es braucht noch mehr Vertrauen in die eigenen Figuren und den Mut zur Unabhängigkeit gegenüber Marktanalysen, sonst ist die Sache wahrscheinlich bald gegessen.